Bewusstsein ist Luxus – Denkfähigkeit im Zeitalter der KI

6.7.2025

In der öffentlichen Debatte um künstliche Intelligenz, Lernen und Wissenserwerb hört man immer wieder den Satz: „Ich muss das nicht wissen, ich kann es ja googeln oder ChatGPT fragen.“ Das klingt zunächst pragmatisch, doch bei genauerem Hinsehen ist es eine gefährliche Verkürzung dessen, was Denken wirklich bedeutet. Denn Denken heißt nicht nur Fakten abrufen. Es heißt unterscheiden, einordnen und kritisch reflektieren. Diese Fähigkeiten geraten zunehmend unter Druck, je mehr wir Prozesse auslagern, ohne sie vorher bewusst verinnerlicht zu haben.

Der Impuls zu diesem Beitrag entstand aus einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema Auswendiglernen, das ich zuvor in zwei Slideshows beleuchtet habe. Die Diskussion dazu war vielfältig und teilweise kontrovers. Das hat mich motiviert, noch einen Schritt weiterzugehen. Ich möchte fragen, wie unser Denken eigentlich funktioniert, warum es anstrengend ist und warum gerade im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz (KI) Bewusstsein als Voraussetzung für Urteilskraft nicht verloren gehen darf.

Was bedeutet „Bewusstsein ist Luxus“?

Bewusstsein meint hier vor allem bewusstes Denken. Es ist ein energieintensiver, langsamer und selektiver Vorgang. Während viele Entscheidungen automatisch und unbewusst ablaufen, erfordert bewusstes Nachdenken eine aktive Umorganisation im Gehirn.

Es ist klein an Masse, aber groß im Verbrauch, das Gehirn beansprucht rund zwanzig Prozent der Körperenergie, obwohl es nur zwei Prozent des Körpergewichts ausmacht. Wenn wir bewusst denken, planen oder entscheiden, steigt dieser Energieverbrauch leicht an. Dieser Anstieg ist zwar spürbar, aber nicht dramatisch. Dennoch verlangt bewusstes Denken eine bewusste Anstrengung.

Daniel Kahneman unterscheidet zwei Denkweisen: System 1 reagiert schnell, automatisch und benötigt nur wenig Energie, es läuft im Automodus. Man könnte auch sagen, es wird vom inneren Schweinehund gesteuert, der Routinen liebt. System 2 ist langsamer, genauer und fordert mehr Energie und Konzentration. Unser Gehirn arbeitet gerne mit dem inneren Schweinehund zusammen. Bewusstes Denken schalten wir nur ein, wenn Routinen nicht mehr ausreichen oder wir uns bewusst auf eine Sache konzentrieren.

Beide Denkweisen sind wichtig. Doch nur mit bewusstem Denken können wir Gewohnheiten hinterfragen und verändern. Ohne Bewusstsein reagieren wir nur. Mit Bewusstsein gestalten wir.

Neurowissenschaftliche Studien mit bildgebenden Verfahren zeigen, dass beim komplexen Denken viele Hirnareale aktiv sind. Denken ist kein einzelner Vorgang, sondern ein Zusammenspiel verschiedener Netzwerke. Einige Areale verarbeiten Sinnesdaten, andere verbinden sie mit Erinnerungen, wieder andere bewerten oder formulieren Gedanken.Forscher können inzwischen anhand dieser Muster erkennen, welche Art von Gedanken jemand hat. Das ist faszinierend, aber auch eine ethische Herausforderung.

Denkfähigkeit braucht ein Fundament

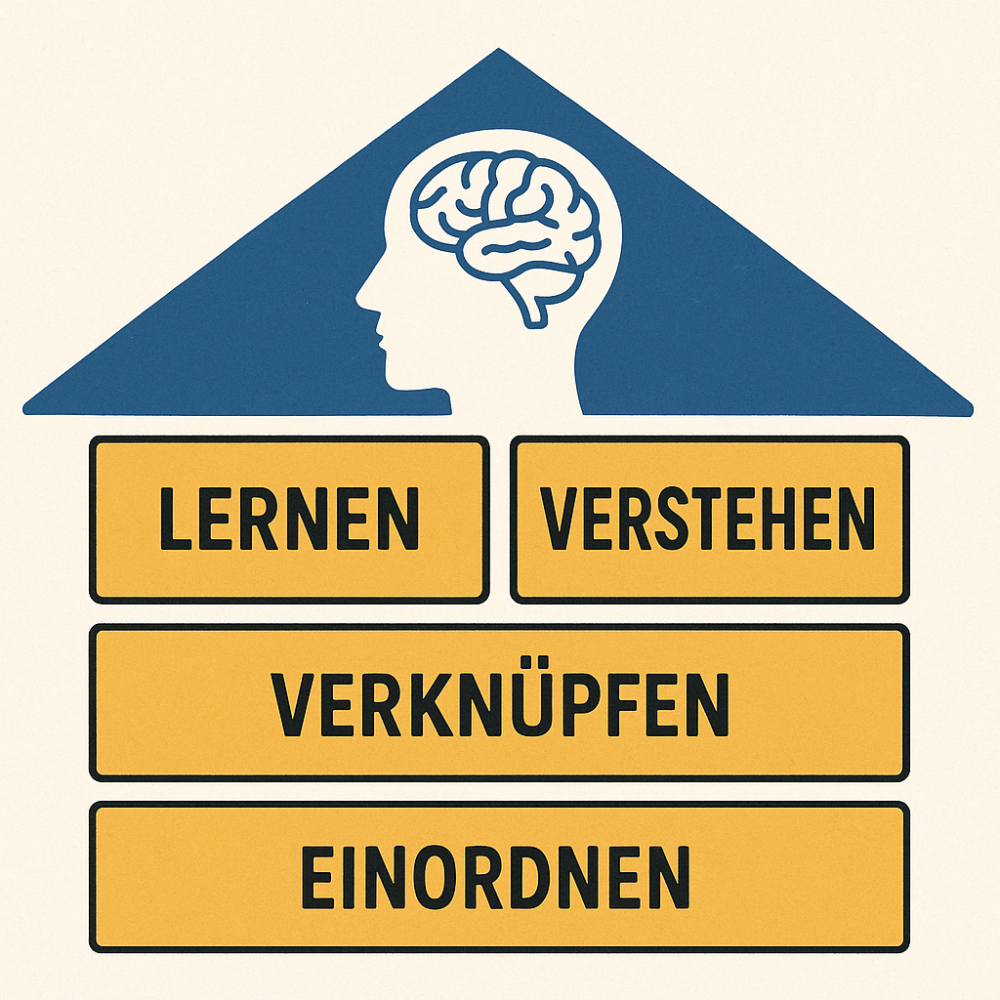

In unserer digitalen Welt sind Informationen jederzeit verfügbar. Doch Verfügbarkeit allein schafft kein Verstehen. Denken beginnt nicht mit der Suche, sondern mit dem Erinnern, Verknüpfen und Einordnen. Ohne gespeicherte Bezugsgrößen fehlt der Maßstab für Urteile. Ohne Einordnung wird Urteilsfähigkeit eingeschränkt.

Da Urteile nie komplett objektiv sein können, steigt die Gefahr von Subjektivität, ohne dass wir wissen, welcher „KI-Geist“ uns beeinflusst. Das eigentliche Problem entsteht, wenn Menschen Informationen nur konsumieren, ohne sie zu durchdenken oder zu behalten. Sie verlieren die Fähigkeit, Wissen zu hinterfragen und Schlüsse daraus zu ziehen. Die Technik ist nicht das Risiko, sondern der Verlust der Fähigkeit, sich selbst mit ihr auseinanderzusetzen.

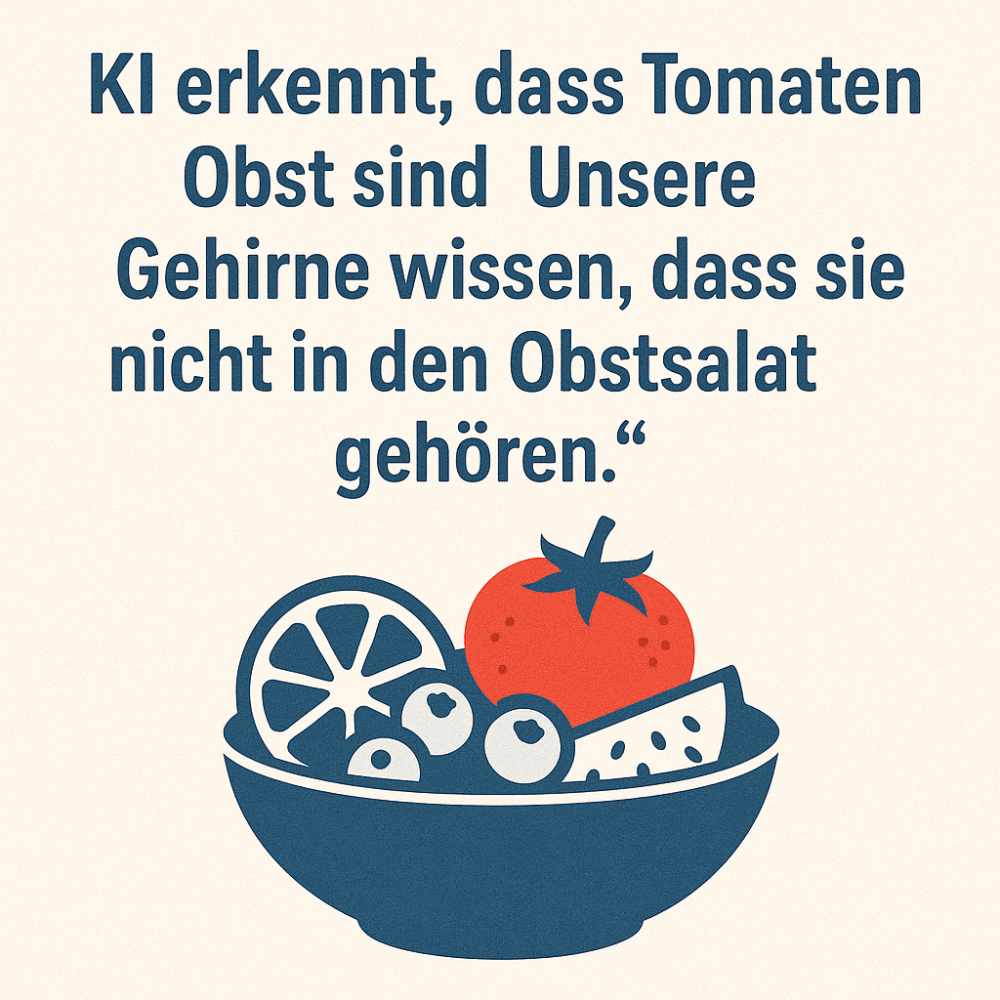

Ein Leser* kommentierte treffend: „KI erkennt, dass Tomaten Obst sind. Unsere Gehirne wissen, dass sie nicht in den Obstsalat gehören.“ Dieses Bild zeigt den Unterschied zwischen Information und Urteilsfähigkeit. Wissen allein reicht nicht. Erst wenn wir Bedeutung erfassen und Kontexte bewerten, entsteht Verstehen. Verstehen schafft Orientierung, im Alltag, in der Führung und in der Gesellschaft.

Neuronale Plastizität zeigt, dass jede bewusste Auseinandersetzung mit Wissen Spuren im Gehirn hinterlässt. Auch das gedankliche Durchspielen von Bewegungen verändert Hirnareale messbar. Denken formt unsere Haltung und unsere neuronale Struktur. Menschen mit viel Vorwissen finden leichter neue Einsichten. Ihr „Wissensrucksack“ ist die Voraussetzung, neue Wege zu gehen. Fehlt dieses Fundament, bleibt Denken oberflächlich und abhängig von externen Quellen.

Urteilsfähigkeit entsteht aus Verknüpfung von Informationen, nicht aus Zugriff

In einer Welt voller verfügbarer Informationen liegt die Herausforderung im Einordnen, Abwägen und Entscheiden. Urteilsfähigkeit heißt, Informationen zu verstehen, zu gewichten, zu hinterfragen und auch mal zu verwerfen. Diese Fähigkeit lässt sich nicht an Suchmaschinen oder KI delegieren. Diese liefert zwar Ideen, aber die Verantwortung trägt sie nicht. Ob diese Ideen gut oder ethisch sind, entscheidet nur der Mensch, basierend auf dem, was er selbst verstanden und eingeordnet hat.

Trotzdem hört man immer öfter: „Ich habe die KI befragt, es stimmt, was ich sage.“

Je weniger eigenes Wissen wir verankert haben, desto schwerer fällt es, die Qualität von Informationen zu prüfen. Ohne inneres Fundament wird die beste KI-Empfehlung nur ein Klang, verständlich, aber nicht durchdrungen. Wir übernehmen dann Meinungen, ohne deren Ursprung oder Intention zu kennen.

Verstehen braucht Vergleich, Vergleich braucht Erfahrung, und Erfahrung entsteht nur durch aktives Denken. Deshalb wird der Begriff Haltung oft missverstanden. Haltung ist nicht Meinung oder moralischer Imperativ. Haltung entsteht aus Wissen, Erinnerung, Überzeugung und der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Wer Haltung trainiert, trifft fundiertere Entscheidungen und gibt Orientierung.

Synektisches Denken – kreative Verknüpfung als Kompetenz

Nicht alle Informationen sind sofort nützlich. Manche entfalten ihren Wert erst später durch Verknüpfung und Perspektivwechsel.

Synektik ist eine Kreativitätstechnik aus den 1940er Jahren. Sie fördert das bewusste Verbinden scheinbar unzusammenhängender Elemente, um neue Lösungen zu finden. Nicht linear, sondern durch Analogien und Neuordnung. So wird vermeintlich unnützes Wissen wertvoll als Impulsgeber. Wer biologische Prozesse kennt, löst technische Probleme manchmal schneller, weil die Natur ähnliche Herausforderungen effizient gelöst hat. Wer literarische Bilder oder historische Ereignisse im Kopf hat, erkennt in Führungskonflikten symbolische Muster.

Wer viele Wissensbausteine gespeichert hat, findet oft nicht sofort die Antwort, aber den richtigen Gedanken, der sich weiterentwickeln lässt. Synektisches Denken regt kreative, unbewusste Prozesse an. Es fordert, mit Bekanntem anders zu arbeiten. Unverbundenes wird verbunden, Widersprüchliches wird Impuls für neue Perspektiven. Dafür braucht es kein Spezialwissen, sondern ein vielfältiges, innerlich zugängliches Repertoire, das sich durch Reflexion und Neugier erweitert.

In der Führung wird diese Fähigkeit oft unterschätzt. Wer nur Tools bedient, findet selten passende Antworten für komplexe Situationen. Führung heißt nicht alles wissen, sondern aus dem, was ich weiß, Sinnvolles abzuleiten. Man kann sich auf scheinbar Unbrauchbares einlassen, um Neues entstehen zu lassen.

Was bedeutet das für Führung, Lernen und Selbststeuerung?

Denken strengt an und unser Gehirn will es sich einfach machen. Wer übernimmt die Verantwortung dafür, dass bewusstes Denken nicht verloren geht?

Bildungspolitik reduziert das oft auf Lehrpläne und Methoden, ohne sie zu hinterfragen. Im Alltag zeigt sich Verantwortung anders: Wie werden Meetings geführt? Wie transparent ist Entscheidungsfindung? Wie selbstverständlich sagen Menschen „Ich habe nachgedacht“ und nicht nur „Ich habe recherchiert“?

Führung beginnt nicht mit Werkzeugen oder Modellen, sondern mit Denkfähigkeit. Wer nicht reflektiert, kann nicht vermitteln. Wer keine Orientierung im Kopf hat, gibt keine Orientierung. Denken ist keine Selbstverständlichkeit. Es muss gepflegt, gefordert und gefördert werden, vom Elternhaus über das Bildungssystem bis ins Berufsleben.Dort zeigt sich, wer gelernt hat, mit Komplexität und Unsicherheit umzugehen.

Kommentare zur Slideshow betonten die Verantwortung, nicht nur Bedienung von Tools zu lehren, sondern Urteilskraft zu trainieren. Führungskräfte berichteten, wie wichtig innere Prinzipien in kritischen Situationen sind. Die zentrale Frage lautet: Wie werden Menschen in einer Zeit, in der Wissen per Knopfdruck verfügbar ist, ausgebildet und begleitet, ohne dass sie ihre Denkfähigkeit aufgeben? Die Antwort ist unbequem, aber unabdingbar: Wir müssen das Denken selbst wieder zur Aufgabe machen, nicht nur das Anwenden von Methoden, nicht nur das Wiederholen von Begriffen. Dazu gehört auch das unbeliebte Auswendiglernen und das bewusste, manchmal widersprüchliche, oft langsame und anstrengende Ringen um innere Klarheit.

Nur wer gelernt hat, selbst zu denken, kann andere zum Weiterdenken und Entscheiden befähigen. Nur wer gelernt hat, Verantwortung für sein eigenes Denken zu übernehmen, kann auch Verantwortung im Umgang mit Wissen und Macht tragen, sodass diese nicht missbräuchlich angewendet wird.

Denken, Demokratie und der Wert des Auswendiglernens

Die Fähigkeit zu denken ist nicht nur eine individuelle Kompetenz, sie ist auch eine Voraussetzung für Teilhabe, Demokratie und gesellschaftliche Stabilität. Wer nicht gelernt hat, Informationen zu hinterfragen und sich im Zweifel lieber auf das Nächstliegende verlässt, wird anfälliger für Beeinflussung.

Die Entwicklung kritischer Urteilskraft ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit , besonders in Zeiten, in denen wir täglich mit plausibel klingenden, aber inhaltlich fragwürdigen Texten, Bildern oder Meinungen konfrontiert sind. Algorithmen erkennen unsere Vorlieben und beeinflussen, was wir sehen. Antworten von Suchmaschinen und KI spiegeln unsere Interessen und sind nicht immer ausgewogen. Hier kommt ein Aspekt ins Spiel, der in der Diskussion um Auswendiglernen häufig verkürzt dargestellt wird: der vermeintlich stumpfe Charakter reiner Gedächtnisleistung.

Auswendiglernen bedeutet jedoch nicht zwangsläufig mechanisches Pauken. Im Gegenteil, es trainiert rhythmische, sprachliche und gedankliche Strukturen, auf die später zurückgegriffen werden kann. Wer ein Gedicht auswendig lernt, prägt sich nicht nur Reime ein, sondern denkt sich hinein in andere Denkwelten, Stimmungen und Bilder. Das wiederum ist der Nährboden für eigene Gedanken, Verknüpfungen und Interpretationen.

Besonders deutlich wird der Wert von verankertem Wissen in komplexen Fachgebieten. Wer beispielsweise im Jurastudium die grundlegende Struktur des Rechtswesens nicht gelernt, verstanden und gespeichert hat, wird auch mit KI-Unterstützung nicht wissen, wo er suchen muss, was er braucht oder wie er die gelieferten Informationen einzuordnen hat. Natürlich ist ChatGPT in der Lage, komplexe Auskünfte zu geben, aber ohne ein inneres Fundament bleibt unklar, ob das, was plausibel klingt, auch korrekt oder vollständig ist.

Es geht nicht um sinnloses Memorieren von Gedichten, Theorien oder Fakten, sondern um eine gedankliche Grundausstattung, auf die wir beim Schreiben, Argumentieren und Entscheiden zurückgreifen können. Kritik am Auswendiglernen ist berechtigt, wenn es isoliert oder nur für Prüfungen geschieht. Aber sie verkennt den Wert, wenn sie ignoriert, dass Wissen oft erst wirkt, wenn es schon da ist, ohne dass wir uns dessen bewusst sind.

Fazit und Ausblick

Wer heute Verantwortung trägt, sei es in der Bildung, Führung oder Gesellschaft, steht nicht vor der Wahl, ob KI genutzt werden soll. Diese Frage ist längst beantwortet.

Viel wichtiger ist die Frage: „Wer denkt noch selbst und wer lässt denken?“

Die Fähigkeit, Wissen zu prüfen, Verbindungen zu ziehen und Entscheidungen auf Basis eines inneren Bezugssystems zu treffen, bleibt eine zutiefst menschliche Kompetenz. Sie lässt sich nicht automatisieren, outsourcen oder abnehmen. Aber sie kann verloren gehen, leise, schleichend und vermeintlich bequem. Deshalb ist bewusstes Denken mehr als ein kognitiver Akt. Es ist eine Form der Selbstführung, Grundlage für Urteilskraft und Ausdruck von Selbstbestimmung. Richtig ist, wir müssen nicht alles wissen. Aber wir müssen erkennen, worauf wir vertrauen. Verfügbarkeit ersetzt kein Verstehen. Zugriff auf Wissen ersetzt kein Gewissen.

Bewusstsein ist Luxus, nicht weil es elitär ist, sondern weil es Energie kostet, die klug eingesetzt werden will. Ich bin der Meinung, wir müssen uns diesen Luxus auch künftig leisten.

Mich treibt nicht nur der Blick auf die Gegenwart um, sondern auf das, was kommt. Unsere Kinder und Enkelkinder wachsen in eine Welt hinein, die sich in atemberaubendem Tempo verändert. Technologiegetrieben, KI-basiert, datenreich und zugleich immer stärker gesteuert von Systemen, die nicht mehr erklären, sondern oft fragwürdigen Output liefern.

Wenn wir heute nicht den Wert von Lernen, Verstehen und kritischem Denken neu verankern, berauben wir die nächste Generation der Möglichkeit, sich selbst ein Bild zu machen, selbst zu entscheiden und selbstbestimmt zu leben.

Es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte, dass Menschen durch Verknappung von Wissen kontrollierbar werden. Im Mittelalter war es das Lesen, Schreiben und Lernen, das wenigen vorbehalten war. Heute könnte es das Denken sein, nicht, weil wir es verbieten, sondern weil wir es unzureichend fördern. George Orwells „1984“ ist längst keine dystopische Fiktion mehr, sondern in manchen Staaten Realität geworden.

Wir brauchen eine neue Lernkultur. Eine Lernkultur, die nicht nur auf verschwenderisch erhältliches Wissen baut, sondern auf tief verwurzeltem Wissen beruht. Eine Lernkultur, die nicht nur reproduziert, sondern zum Selberdenken befähigt. Eine Lernkultur, die Tiefe und Verstehen vor Tempo stellt.

Ohne diese Kultur wird Bildung zum reinen Konsum. Aus Wissen wird Meinung, deren Ursprung und Intention wir nicht kennen, aber keine Erkenntnis.

Quellen und weiterführende Literatur

- Kahneman, Daniel: Schnelles Denken, langsames Denken. Siedler Verlag, 2012.

- Lachaux, Jean-Philippe: Das Gehirn und das Ich – Bewusstsein und Aufmerksamkeit im Alltag. Carl-Auer Verlag, 2020.

- Damasio, Antonio: Selbst ist der Mensch – Körper, Geist und die Entstehung des menschlichen Bewusstseins. Siedler Verlag, 2011.

- Prinz, Wolfgang: Bewusstsein erklären – Die Suche nach einem integrativen Ansatz. Springer, 2012.

- Gordon, William J. J. & Prince, George M.: Synectics – The Development of Creative Capacity. Harper Row, 1961.

- Csikszentmihalyi, Mihaly: Flow – Das Geheimnis des Glücks. Klett-Cotta, 1992.

- Haynes, John-Dylan: Forschungsarbeiten zur unbewussten Entscheidungsfindung und neuronalen Vorbereitung bewusster Handlungen, u.a. Nature Neuroscience, 2007.

- Diverse fMRT-Studien zur kognitiven Belastung und Netzwerkaktivität, u.a. Veröffentlichungen in Nature Science und Journal of Neuroscience.

Alle Inhalte basieren auf öffentlich zugänglichen, anerkannten wissenschaftlichen Quellen sowie auf reflektierten Beobachtungen und Diskussionen im Rahmen der LinkedIn-Slideshows „Auswendiglernen“ und „Bewusstsein ist Luxus“.

Bilder erstellt mit Hilfe generativer KI (ChatGPT, OpenAI)

Lesen Sie hier mehr über unsere Kompetenzen